作者:翻译公会Sue Tang

前言:本文深入探讨了“公共物品问题”和“协调问题”之间的区别。文中运用了“音乐会的例子”,清晰的指出了公共物品问题和协调问题的本质区别是,在协调问题中,最优结果是稳定的,而在公共物品问题中,最优结果是不稳定的,并且容易收到“叛变诱因”的影响。同时,作者还指出们区分公共物品问题和协调问题之所以很重要,是因为公共产品框架有利于说明问题,而协调框架则有利于概念化的解决方案。公共物品问题总是以问题的形式出现。

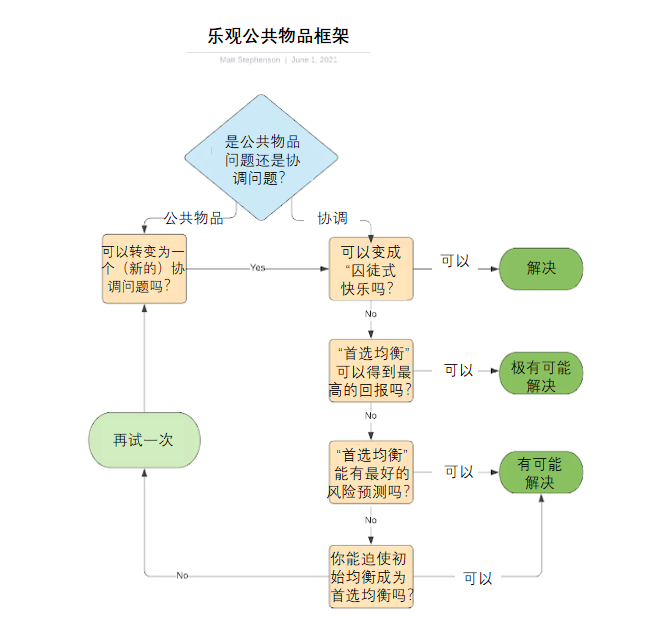

而如果我们选择将所有公共产品问题都想象成变相的协调问题,或许我们有希望达到并维持社会最优。

公共物品问题和协调问题描述了我们在 Web3 和更广泛的世界中所面临的一些最基本和最重要的挑战。虽然它们是相关的概念,但在理论上有所区分。这种区分只是细小的差别而并无本质的差异吗?在这篇文章中,我们将探讨为什么博弈理论家甚至行为经济学家(例如本文一位合著者,译者注:Matt Stephenson 是哥伦比亚大学行为经济学博士)会做出这样的区分。我们将阐述这种区别是什么,以及为什么它可能很重要。

让我们从一个简单的例子开始说起:

假设你在一场音乐会上,每个人都舒服地坐下来享受表演。突然,在你前面几排的人为了获得更好的视野开始站起来,这使得他们后面的人也要站起来。此刻的你虽然仍然舒适地坐在座位上,但你什么也看不到。所以你也妥协了,也站了起来。

现在我们来分析一下情况:实际上不管是站着还是坐着,大家都没有因此而改善视野——(即便是站起来了)前排的人的后脑勺还是和之前一样碍事。但现在每个人都不那么舒服了。因此,我们已经走向了一个不太理想的结果。更糟糕的是,如果你坚持要这样的话,情况会更加棘手,更加“均衡”(译者注:每个人都从利己目的出发,最终每个人都损人不利己)。最初我们都站起来的原因,是因为只要有一个人站起来就会影响到他们身后的所有人,完全改变原本大家都坐着的状况。但是现在,是否还有人坐着,其实已经不重要了——我们必须都站着,才能越过站在我们前面的人,获得前方的视野。为了解决这个问题,也许我们可以让大家同时坐下。

这听起来像是一个协调问题,对吗?别急!

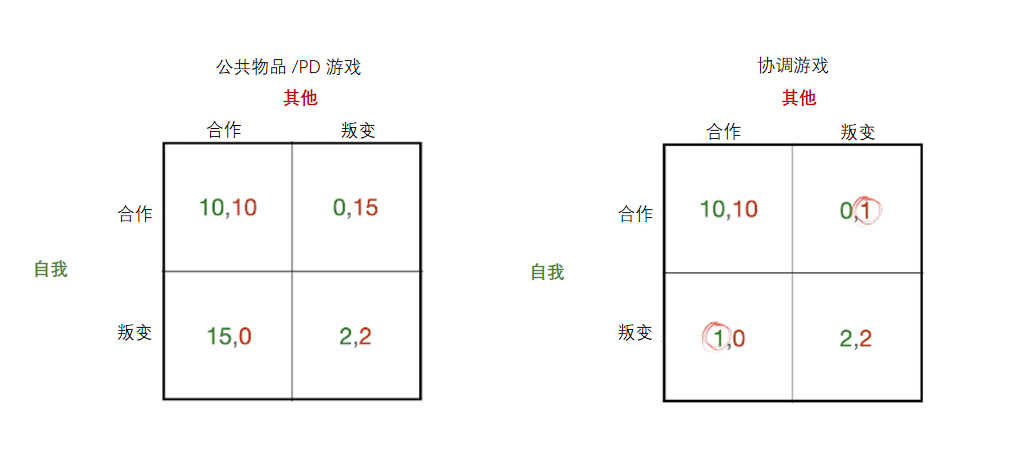

当“所有人都坐着”是一个稳定的均衡时,这才是协调。因此,正如我们所定义的那样,让所有人重新坐下来实际上并不是一个解决方案。这就是公共物品问题和协调问题的本质区别:在协调问题中,最优结果是稳定的,而在公共物品问题中,最优结果是不稳定的。从技术上讲,我们可以说,协调游戏表现出多个帕累托排序的均衡,其中包括社会最优(Dutta,2012),而公共物品游戏则有一个非均衡的社会最优(Hichri & Kirman 2007)。

如果你对这个问题感到困惑,不要担心——实际上有一部关于 John Nash 的奥斯卡获奖电影《美丽心灵》也把这个问题搞错了。在影片中,当描述纳什均衡(即 Nash 的关键贡献)时,电影反而讨论了一个不稳定的非纳什结果,就像“在音乐会坐下来”的那个例子一样。

需要区分的是,与协调游戏不同,我们的音乐会例子和电影中 Russell Crowe 的酒吧间思考都有一个“叛变诱因”(又称 “搭便车问题”)。在音乐会的例子中,当其他人都坐下而你站着时,你实际上得到了更好的视野。

在下面的插图中,你可以看到这两个游戏之间的差异恰恰取决于“缺陷”报酬的相对大小。左边的公共物品博弈只需做一个改变就可以转化为右边的协调博弈:减少叛变者的报酬(红色圆圈部分)。

但这意味着,在将音乐会问题定义为公共物品博弈之后,你是否拿出你的喇叭,去协调所有人回到他们的座位上,已经不重要了。总有人会重新站起来。而且很快我们都会重新站起来。这就是“非均衡社会最优”的含义——你知道其他参与者的策略后,能做出最优策略的选择,可惜现实中你不知道。

但这只是我们所定义的问题。这真的是问题吗?

这是一个怎样的博弈?

让我们先暂停思考一下。

我们不是要说服你,证明你不能让人们在音乐会上坐下来。我们也不关心“协调”与“公共物品”问题之间的语义差异。我们之所以认为区分公共物品问题和协调问题很重要,是因为公共产品框架有利于说明问题,而协调框架则有利于概念化的解决方案。

《美丽心灵》弄错纳什均衡的可能原因是,公共物品问题对我们人类来说几乎总是作为问题出现。也就是说,当我们看到这些问题时,我们往往会被吸引并去解决它们。在这里,你将开始感受到不仅是博弈论,而且是任何一种以人为本的理论的边缘。

人们对公共物品问题不以为然。你可能会觉得难以置信:“如果你站起来,很快所有人都会站起来,你的视野就会和坐着时候一样,并且站着远不如坐着舒服。这一点难道大家不明白吗?” 这就是公共物品问题给人的感觉。在我们继续讨论如何解决这些问题之前,让我们先在其中生活一段时间,感受一下它们的力量。

人们对公共物品问题不以为然。你可能会觉得难以置信:“如果你站起来,很快所有人都会站起来,你的视野就会和坐着时候一样,并且站着远不如坐着舒服。这一点难道大家不明白吗?” 这就是公共物品问题给人的感觉。在我们继续讨论如何解决这些问题之前,让我们先在其中生活一段时间,感受一下它们的力量。

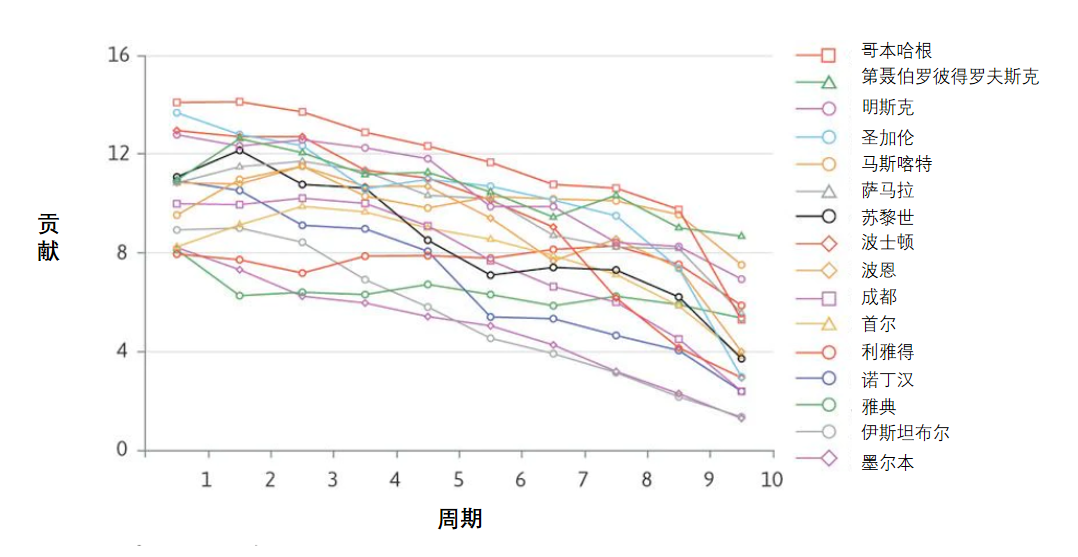

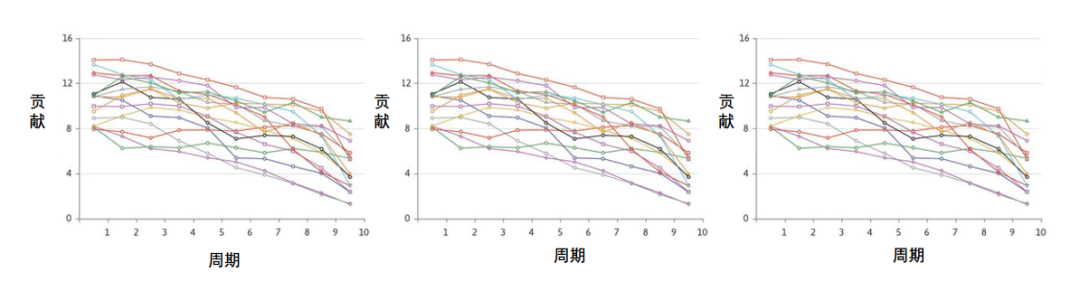

公共物品原型的游戏已经在实验室环境中运行了无数次。与多个玩家一起运行它,“玩家通常无法协调合作行为”(如同上述情况)。更糟糕的是,与一些双人游戏不同,重复这些游戏无济于事。事实上,随着时间的推移,合作通常会变得越来越糟糕,正如你在下图中看到的那样:

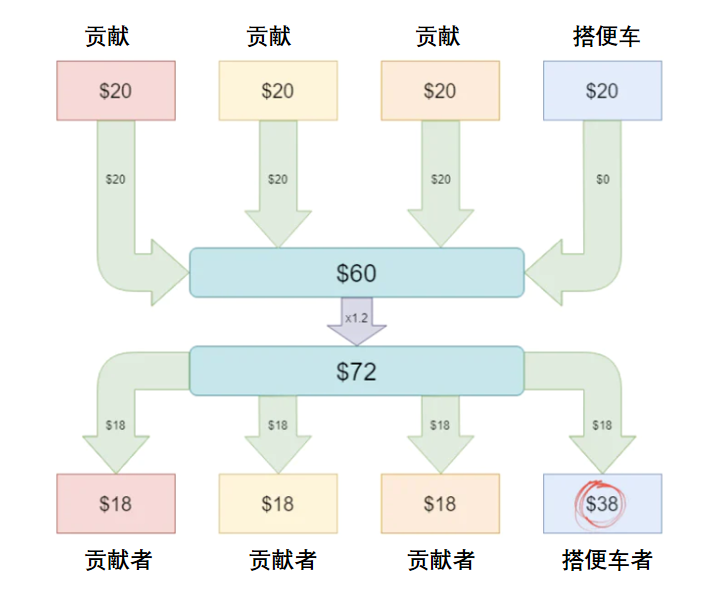

实验室公共物品游戏的运作方式是:每个人都得到一些钱,比如 10 个人每人得到 20 美元,他们可以选择保留这些钱或捐给公共资金池。然后,实验者将增加每个贡献者获得的钱,例如再增加 20%(译者注:即总的公共资金池的钱增加 20%) ,增加的部分将由游戏参与者来平摊。至关重要的是,这种分配会发生在每个人身上,无论他们是否做出了贡献。

在上图中,你可以看到 Y 轴上为平均“贡献”, X 轴为轮次。看看最左边的第 1 轮,那里大多数人都充满希望和乐观,所以平均贡献相当高。每个人都做得很好。那么是出了什么问题,让一切都土崩瓦解了呢?

本文一位合著者(译者注:Scott Moore 是公共物品融资平台 Gitcoin 的联合创始人)曾多次亲自运行并参与这些公共物品实验,他可以解释这里主要发生了什么。为了了解情况,来看看下面这个游戏在四个玩家眼中的样子:

看起来很眼熟对吗?这又是那个恼人的“叛变诱因”(红色圈出)。现在的情况是,搭便车者并没有被排除在“公共资金池”的分配之外。而且由于他们也可以保留他们没有贡献的 20 美元,这意味着他们总是赚得最多。然后在接下来的几轮中,这种情况一再发生,差距越来越大。

几轮之后,你的其他同伴贡献者开始有点生气了。当然,他们是相信共同利益的。但是你不能坐视不管,让这些搭便车的人把每个人都当成傻瓜愚弄吧?你在实验图表中看到这种合作的瓦解,通常是因为“我们不愿成为傻瓜”这样的感受在人群中传播蔓延而引起的。

可能这看起来有点令人沮丧,但也有一些好消息。一方面,即使你长时间重复维持这样的操作,通常也有大约 10% 的人从不放弃信念,无论如何都会继续做贡献。这些人是圣人。另一方面,如果你洗牌并重新开始整个博弈,你会发现一些惊人的事情;大多数人都会恢复乐观情绪。它看起来大概是如下这样的:

也就是说,在每个周期一阶段,你都会得到这种 “重新开始” 的效果,因为每个人都试图重新再次启动合作。希望永不止息!当然,因为他们正在玩的是一个真正的公共物品游戏(不幸的是),合作再次恶化。但这种行为是实际解决方案的关键组成部分。我们观察到的这种希望,就是我们进行尝试、失败又再进行尝试的原因。

我们如何解决这些事情呢?

我们看到,公共物品问题的特点是不稳定的社会最优,并容易受到个人叛变动机的影响。但我们也看到了实验证据,即有些人永远不会放弃,在一个重新开始的博弈中,大多数人都会再次尝试以达到社会最优,他们希望这次不稳定的结果会变得稳定。可以说,他们希望这一次的公共物品博弈会变成一个协调博弈。

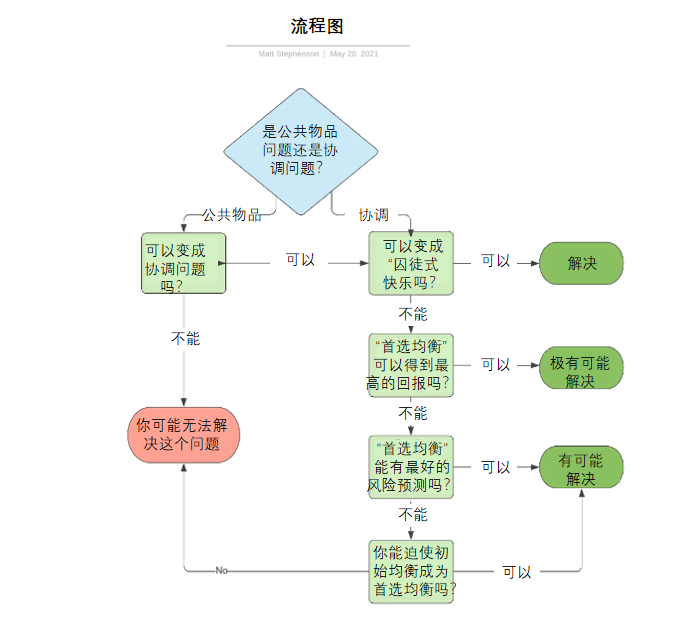

考虑到这一点,我们可以提出一个专门的层次结构来解决这些问题。大致说来,公共物品问题是通过将其转换/重新想象为一个协调问题来解决的:

从右上方开始,你有一个最佳解决方案的概念,称为 “囚徒式快乐”。这意味着社会最优结果是唯一稳定的均衡!这甚至不是一个协调游戏,而是一个已解决的问题。我们看到,公共物品问题几乎总是给我们人类造成这是需要解决的问题的印象,而囚徒式快乐“问题”则看起来根本就不是问题。

所以,我们的例子会让人觉得有点傻。一个很好的例子可能是——“把你的房子烧了”。大多数人都不想让自己的房子着火,因此“每个人的房子都不着火”这件事是稳定的,没有叛变的动机。这就是社会最优。那么,在其他人的房子都着火的情况下,会不会让你也想放火烧自己的房子呢?当然不会。这意味着在“每个人都把自己的房子烧了”的情况甚至没有一个均衡,因为现在的诱惑变成了“不要让你的房子着火”。在没有保险诡计的情况下,“不要让你的房子着火”是严格意义上的主导策略,任何偏离这一策略的行为都不会破坏系统的稳定。

因此,让我们随着图表接着往下看,到了适当的协调问题(具有多重均衡)。在这个世界上,一旦人们身处其中,均衡至少是稳定的,因此我们“只需要”让他们达到这个目的。让人们在协调问题中选择“好的”均衡才是“重要”的。

这是协调游戏的(非详尽的及临时的)层次结构,按均衡如何“重要”的程度排列,从最好到最差排列:

- 报酬支配。首选均衡为游戏中的所有参与者提供最高回报,是非常重要的。如果你在实验室里玩这样的游戏,你会觉得很傻,几乎不像是一个游戏,因为每个人都在做自己喜欢的事情。

- 风险支配。风险支配的首选均衡是比较脆弱的,但可以自然地协调。选择风险支配大致意味着,如果其他玩家没有做你期望的事情,你仍然比你本来的情况相对更好(加以必要的修正)。

- 习惯。如果首选均衡不是报酬支配(如第 1 点)或风险支配(如第 2 点),你仍然可以利用人们只会坚持过去所做的事情这一事实。因此,如果你能从这一点出发,或者让人们朝着这个方向去做,他们很可能会留下来。

如果我们只保留货币效用,不考虑行为机制设计,这些解决方案的概念基本上是这样的:“每个人都变得富有”(1),“每个人都避免亏损”(2),以及“谁在乎会不会变得富有,让我们以传统方式做事就行”(3)。而且,有点松散地讲,你实际上可以利用智能合约的承诺方面来改变这些方面的游戏。

扩展到行为领域,我们的选择就更多了。现在我们可以授予协调人员社会地位。我们可以向那些在音乐会上站在我们前面的人发出不赞成的信号。我们甚至可以让“以传统方式做事”具备某种身份奖励,一种源于拥抱传统的额外效用。

我们可能暴露了我们的偏见,但真正的解决方案往往至少在某种程度上存在于行为领域。当你考虑解决先前的 “音乐会问题”时,你可能会倾向于对站立者说:“对不起,您介意坐下吗?我们大家觉得这样更好。”而当他们坐下后,每个人都更舒适了,不管是什么,善意也好、互惠也罢,甚至是羞耻感让他们坐下来,都是推动协调均衡的原因。

也就是说,按照这些思路“改造”博弈是一种根本上的创造性行为。Lin Ostrom 的工作提醒我们,创造性的解决方案比比皆是,社区可以解决外人看来像公共物品的问题。(从而证明它们实际上是协调问题)Ostrom 是我们上述解决方案概念的重要灵感来源,他将公共物品博弈重新想象为协调博弈。

公共物品问题是否真的存在?

公共物品的框架仍然是非常有价值的,至少在它捕捉未解决的社会问题的感觉方面来说是这样的。我们每个人都知道在某些情况下我们都可以看到社会最优,但还不能完全弄清楚如何去实现。这个问题就像水槽里装满了所有室友都想洗但宁愿让别人洗的盘子一样。

我们也知道,在有些情况下,我们认为我们已经达成了一个解决方案,但却发现它并不稳定——我们可以感受到这样的挫折感:我们在周日早上鞭策所有的室友疯狂打扫卫生,终于把所有的碗都洗干净了……但随着时间的推移,水槽又填满了,却再次找不到主动打扫的室友们。这就是潜在的协调者发现他们仍在玩公共物品游戏的挫败感。

另一方面,我们不禁感到——看着人们不愉快地在音乐会上站起来、编写有价值的代码却不能共享给所有人,没能发展出科学可行的想法——这些一定是有解决方法的。令人欣慰的是,解决这些问题的认真尝试可能会让我们在实验中看到希望,这是不灭的信念,也许这一次我们都能达到并维持社会最优。

最后,“我们在玩什么游戏”并不是一个真正可以回答的问题。对于纯粹的博弈论者来说,你可以将公共物品博弈“重新想象”为其他东西的想法是荒谬的——它要么是公共物品问题,要么不是。有鉴于此,让我们选择想象所有公共产品问题都只是变相的协调问题。所以让我们来解决它们吧。

END

作者 | Michael Zargham, Scott Moore, and Matt Stephenson

译者 | Sue Tang

校对 | shawn wu

排版 | Bo

审核 | SuanNai

图片及视频片段来源于网络,如有侵权请联系删除。

益群网 says:

2aF85ObxjDQWdHBDGQ9tcHr2kVU says:

nimabi says: